湄潭,是浙大人的第二故乡,抗战时期,浙大理学人在竺可桢校长的率领下一路西迁至此,在十分简陋的条件下坚持教学、科研,涌现出了大量突出的科研成果,培养了大批杰出人才。新一代理学人追寻先辈的足迹,再次踏上西迁之路,2012年8月21-25日,理学部中层干部及部分科职干部赴贵州,寻访浙大理学在湄潭的办学经历,与对口支援的贵州大学进行交流访问,结合十二五规划,研讨浙大理学在新形势下的发展策略。

忆西迁 峥嵘岁月出硕果

理学部代表团一行受到湄潭县的热情接待,县委副书记贺玲、县人大副主任何琦、县政协副主席黄正义、高毅与学部代表团进行了亲切交流。湄潭县城并不大,但浙大西迁纪念广场却显得非常开阔,广场呈阶梯状,文庙处于广场的最高处,两侧分别是竺可桢校长题写的“求是精神”纪念碑和路甬祥校长题写的“浙江大学西迁办学纪念碑”,大家饶有兴致地在求是精神纪念碑上寻找理学院师生的名字。文庙虽处于修缮期间,但依然气势非凡。当年,“中国科学社”年会就在文庙的大成殿举行,英国著名学者李约瑟博士到会听取学术报告后盛赞当时的浙大为“东方剑桥”。广场一侧的天主堂内是浙大西迁办学历史展,苏步青的微分几何,陈建功的三角函数,王淦昌的中微子研究,束星北的相对论,周厚复的原子理论研究,贝时璋的性因子、性遗传研究,陈立的智力测验与人格测验研究等,都是西迁过程中浙大理学人取得的辉煌业绩。来到永兴的湄潭浙大旧址——欧阳曙宅,黄正义副主席告诉我们,此处当年是浙大的“基础部”,老师们每周都要从湄潭赶来永兴为同学们上课,往往都要走上两三个小时山路,老一辈求是学人这种不畏艰难,勇往直前的精神深深地打动了大家。也正是在这一时期,浙大理学院培养出了李政道、程开甲、叶笃正、谷超豪、胡济民等一大批杰出人才。浙大理学人在西迁过程中积累了宝贵而丰富的精神财富,学部将把这一历史时期的史料整理与研究作为下一阶段文化建设的重要内容之一。

看新貌 奋发图强谱新篇

抗战时期,湄潭人民与浙大师生结下了深厚友情,今天,浙江大学积极支持湄潭县的发展。代表团一行参观了湄潭县新农村建设示范点兴隆镇田家沟和湄江镇核桃坝,走进田家沟,小桥流水人家的画面印入眼帘,大片荷花在微风中摇曳身姿,一刹那仿佛走入了江南园林,统一整洁的白墙青瓦红柱的农居在青山绿水的映衬下显得格外秀美。近年来,湄潭县大力开发茶产业、农村旅游产业等,社会主义新农村建设成效显著,这里的农民生活水平逐渐提高。富裕起来的农民自创的花灯戏《十谢共产党》表达心中的喜悦。黔北的好山好水孕育了永兴万亩茶园,湄潭也因此被誉为中国茶乡,缕缕飘香的湄潭茶凝聚了勤劳智慧的湄潭人民的丝丝汗水,湄潭县的发展也牵动着浙大学人们的心。在考察访问湄潭中学期间,学部领导表示,在艰苦的岁月中,湄潭人民热情的接纳了浙大理学人,今天,理学部希望能为第二故乡的发展做一些实事,学部有优质的教学资源,希望对为湄潭县的师资队伍建设有所推进,双方就此进行了讨论。

话未来 任重道远谋发展

此次,理学部重走西迁路,意在以求是精神激励新一代理学人,开拓创新,在新时期续写辉煌新篇章。学部成立以来,各项事业呈现良好发展态势,尤其近一年来,学部进一步深化教学改革,创新人才培养模式,在继续做好求是科学班培养工作,大力提升教学质量的同时,去年推出优秀本科生本博连续培养计划,大力推进研究生培养;学部着力推进交叉学科的培育和建设、科研文化建设和学术氛围的营造;进一步完善管理队伍考核激励机制,深化“一流管理,服务师生”活动,提升管理能力和服务水平。为使理学持续快速发展,学部以“推进教学、科研、管理三大质量工程,发挥理学支撑与引领作用”为题召开本年度暑期务虚会。与会人员围绕如何进一步提升教学质量,推进学科交叉、学科团队建设,打造一支高素质的管理服务队伍等展开了讨论。同时,学部还与贵州大学化学化工学院、理学院进行了交流与座谈,为双方的深入合作打下良好的基础。

浙大西迁办学纪念碑

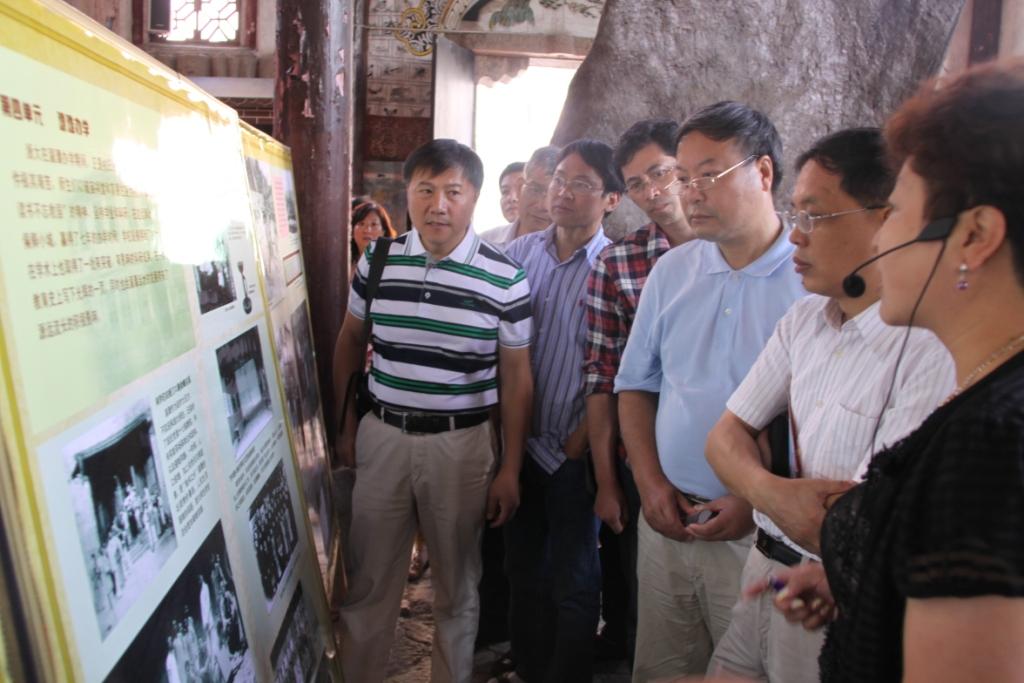

浙大西迁办学历史展

修缮中的文庙

学部代表团与贵州大学理学院部分教师座谈

小桥流水人家式的贵州新农村

(理学部党政办吴剑 供稿)