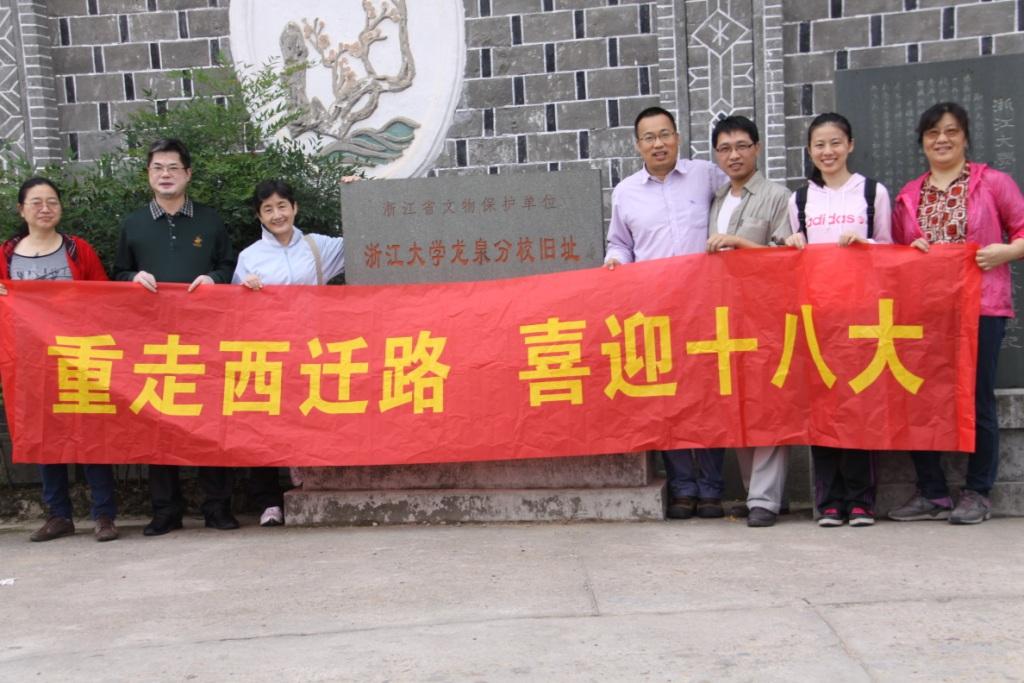

继寻根湄潭之后,理学再次溯源龙泉。为迎接即将到来的党的十八大,2012年10月26日至10月28日,理学部机关直属党支部一行来到龙泉,探访这个与浙大有着深厚情谊的地方。

创建分校 留名芳野

龙泉西南方向的芳野村,一幢中西合璧的大宅子格外醒目,门口立着“浙江大学龙泉分校旧址”碑。旧址得到很好的保存和管理,负责人一听我们是浙大的,说“一定要给我们好好讲讲这段历史”。

1937年7月,抗战全面爆发,浙大被迫于11月举校西迁。至1939年,学校已迁至广西宜山。竺可桢校长提出在靠近敌占区建立分校,最终选定了龙泉的坊下村,因此便有了历史上浙江大学在此办学的七年,也给这个野草山花烂漫的山村添上文人的风雅,改名“芳野村”。

在这个条件艰苦的小山村,龙泉人腾出了最好的房屋作为分校最初的校舍。即便是有着三层小楼和后花园、雕栏画栋、细节考究的富庶人家宅院,以及后来新建的七八幢杉树皮屋顶的木屋,对于一所大学来说,实验室、办公室、学生宿舍条件仍是那么简陋。当时有人戏称浙大龙泉分校为“世界最袖珍大学”。

大师云集 启尔求真

分校最初有文、理、工、农四个学院,1941年增设师范学院。物质条件匮乏,师资力量却相当雄厚,陈训慈、郑晓沧、路季讷、吴浩青(化学)、孟宪承、潘渊(心理学)、戚叔含、董聿茂、夏承焘、孙增光(数学)、毛路真(数学)、王季思、郭贻诚(物理学)、孙正容、郭莽西、程学达、周恒益(数学)、楼仁泰(数学),其中不乏优秀理学大师,这为现今浙大理学的发展奠定了坚实的基础。在抗战后期东南各省的大学中,几乎没有一所可以与龙泉分校相匹敌的。因此龙泉分校是那时东南各省青年学生最向往的大学。

分校先后培养了1000多名学生。他们在学习上非常刻苦,在名师的启迪下以谷超豪等为代表的一批理学杰出学子开始求是之路。

分校还设小学、办培训班,积极服务当地教育。

物质匮乏 以弦以歌

山村的条件非常艰苦,师生们衣食简陋,黄豆、青菜、豆腐是最主要的菜。煤油灯、桐油灯是唯一照明工具,不仅光线暗淡,而且煤烟很多。就是在这一盏盏昏黄的灯火下,诞生出一篇篇科学论文。

分校师生活动有声有色,打篮球、办校刊、社团活动非常丰富。芳野剧艺社、春蕾文艺社、文学研究社、天文学习会等剧艺社曾演出《茶花女》、《花溅泪》、《红心草》等名剧。现在还保存着当时师生用过的柳琴、鼓板,文人汇聚在这里“以弦以歌”,难怪当时中文系教授胡伦清先生发出“几生清福到龙泉”的感慨。

校市合作 感恩龙泉

浙江大学牢记在龙泉的办学七年是“科教兴邦、教育救国”的七年,不忘寻求机会回报感恩。当国家号召发展“三农”,建设社会主义新农村之际,2007年2月,浙江大学与龙泉市签订《浙江大学与龙泉市合作共建社会主义新农村试验示范点协议书》,拉开了校市合作的大幕。从发展绿色经济、强化文化教育卫生合作和挂职交流人才培养培训等多方面开展合作。

如今的龙泉不仅将历史悠久、凝聚勤劳智慧的青瓷、宝剑发扬光大,还借助山林的优势条件,发展农产品种植加工产业、生态旅游产业。

“龙泉是浙江大学永远的精神家园”,一批批浙大师生循着先贤的足迹,在龙泉这块宝地享受着求是精神的给养。“饮水思源,感恩龙泉”,支部将这句话留在了曾家大宅,也将这句话深深地铭刻在每个人的心中。

(理学部党政办秦艳燕 供稿)